빅블러(Big Blur) 시대 인간의 초상화

1. 인간과 비인간의 경계를 넘어

2024년 5월 13일, 대화형 인공지능 챗GPT를 개발한 오픈AI는 신형 GPT-4o를 개발했다고 발표했다. 반응 지연을 극복하여 처리 속도가 빨라진 이 모델은, 말을 걸면, 인간과 같은 속도로 대답할 뿐 아니라 목소리에 감정도 실리고 농담도 척척 알아듣는다고 한다. 친구처럼 자연스러운 대화가 가능해진 것이다.

이 뉴스를 듣자, 사람들은 너나없이 2013년에 개봉한 영화 <그녀(Her)>를 떠올렸다. 인격형 인공지능과 소소한 대화를 나누다가 감정이 발전하여 사랑에 빠진 남자의 이야기였는데, 영화 속에 설정된 배경은 2025년이다. 영화에서처럼, 1년 후에는 우리 주변에도 인공지능과 데이트하다가 농락당한 남녀가 수두룩 생기지 않겠는가.

인간이 아니지만 지능과 생기를 지닌 존재는 우리의 일상과 점점 긴밀하게 얽히고 있다. 자동차 운전을 반드시 인간이 하리라는 보장이 없고, 차량 간 접촉 사고 때에도 인간 운전자가 상대편 인공지능 운전자와 합의해야 할 수도 있다. 인간이 직접 창작하지 않은 글이나 미술품도 수상작에 오를 만큼 훌륭하며, 돈을 버는 로봇에게는 세금을 매겨야 한다는 주장도 어색하지 않은, 이런 시대에 우리는 사는 것이다. 인간이 만물의 영장이며, 인간만이 도구를 작동시키고 손과 두뇌를 활용할 줄 알며, 감성적 취향을 갖거나 경제행위를 할 수 있다는 인간 우위론적 사고는 이제 구식이 되고 말았다.

인간과 비인간으로 분류하여 인간은 주체이고 다른 것들, 이를테면 기계, 사물, 동물 등은 대상 또는 타자로 설정하는 인간중심주의(anthropo-centrism)는 휴머니즘의 본질이고, 인문학을 위시한 제반 학문의 전제이기도 했다. 그러나 이제는 인문학에서조차 인간중심주의적 가치관을 넘어서는 과정에 있다.

프랑스의 철학자, 미셸 푸코(Michel Foucault)는 『사물의 질서(The Order of Things)』에서 인간을 세계 역사의 중심에 놓기를 고집하는 휴머니즘의 오만을 지적하면서 인간만이 역사 기술을 위한 절대적인 주체가 될 수 없음을 암묵적으로 시사한 바 있다. 인간이 이성적이고 자율적인 주체인 것은 타자를 만들어 내고 그 타자를 역사 기술에서 배제 시켰기 때문에 가능했던 것이다.

인간사회는 더 이상 인간끼리의 관계들만으로 설명하기 어렵고, 인간조차 이전의 방식으로만은 이해하기 어렵게 됐다. 인간의 두뇌 및 신체가 기술적 구성물과 뒤섞이면서 자신을 규정하는 인식이 변화한 탓이다. 2024년 4월 12일, 독일에서는 마치 이름을 바꾸듯이 자신의 성별을 바꿀 수 있는 법이 통과되었다. 전문가의 소견서도 요구되지 않고, 오직 본인의 결정만으로 자신이 여자라거나 남자, 혹은 성별을 분류할 수 없는 사람이라고 선택할 수 있다는 얘기다. 당연히 주어지는 것이라 확신했던 젠더나 인종, 연령의 경계선까지 흐려놓은 빅블러(big blur)의 현실을 실감하게 된다. 이제는 ‘호모 사피엔스’라고 이름 붙여진 인간을 한 번 더 의심하고 재규명할 필요가 있다.

2. 분류할 수는 있지만, 분리할 수는 없는

인간과 기술의 상호작용으로 인한 빅블러의 상황을 우리는 휴머니즘의 위기 또는 포스트휴머니즘의 국면이라고 부른다. 휴머니즘이 다루어야 할 영역이 확장되었다고 쉽게 이해하면 된다. 자연 상태의 순수한 인간만을 염두에 두지 말고, 기술과 연계된 인간, 그리고 인간을 모방한 각종 인공 창조물과 잡종 생명체까지로 사회 주체의 범위를 넓혀야 한다는 뜻이다. 인간/동물, 인간/기계, 자연/인공 등 이분법에 기초한 전통 휴머니즘의 인간관에서 벗어나 전자와 후자의 ‘사이(inbetween)’에서 발생하는 것을 본격적으로 지켜봐야 하는 상황이 온 것이다.

프랑스의 철학자이자 과학기술학의 대가, 브뤼노 라투르(Bruno Latour)는 『우리는 결코 근대인이었던 적이 없다 (We Have Never Been Modern)』에서, 인간이 기술과 불가분으로 얽힌 것은 현시대만의 현상이 아니라, 인간사회에 과학기술이 적극 개입하는 근대의 시점부터 이미, 자연과 사회 모두에 인간과 기술의 혼종적 동맹이 있어 왔다고 언술한다.

그런데, 라투르가 ‘근대인이었던 적이 없다’고 말한 근거는 무엇일까? 산업혁명으로 기계 동력이 인간사회에 지대한 영향을 미치기 시작하던 18세기로 거슬러 올라가면, 동 시기에 분류학(taxonomy)이 발달했다는 점을 새삼 발견하게 된다. 동물과 식물을 비슷한 것끼리 묶고 이름을 붙인 대표적인 분류학자, 칼 폰 린네(Carl von Linne)를 기억할 것이다. 학창 시절 생물 시간에 배웠던 종⸱속⸱과⸱목⸱강⸱문⸱계 체계를 만든 사람이다. 근대의 인간은 세상 속에 뒤섞여 있던 것을 종류별로 범주화하고 자신과 차별화하면서 탐구의 주체로서 각종 학문을 발전시켜 왔음에 틀림없다. 하지만 실제로 인간이 오랜 삶 속에서 비인간적인 요소들과 분리되어 살았을까.

라투르의 이론은 ‘인간 대 비인간’이라는 이분법으로 세계를 구분하지 않는다. 기술과 같은 인공적인 것도 행위자(actor)라는 관점에서는 인간과 대칭적인 존재일 수 있다는 것이다. 그는 세상만사를 서로 얽혀있고 영향을 미치며 변화해 가는 혼종적인 현상으로 이해한다. 여기서 혼종적이라는 것은 생명, 정체성, 기술, 규범, 데이터 등이 끊임없이 경계를 넘나들면서 관계망처럼 연결되어 동시다발적으로 자연과 사회와 문화를 구성해 낸다는 차원이다.

사회는 인간과 비인간의 복합체라는 라투르의 생각은 행위자 네트워크 이론(ANT: Actor-Network Theory)으로 정리된다. 이 이론은 인간과 비인간 사이에 형성되는 네트워크에 주목한다. 인간이든 비인간이든 각각의 행위자는 사회의 변화에 영향을 끼치면서 스스로도 변화하기에 행위자면서 네트워크이기도 하다. 이 네트워크를 형성하는 과정에서 다른 행위자의 의도에 맞게 틀을 짜는 행위를 라투르는 번역(translation)이라고 칭했다.

라투르는 우리가 인간을 이해하려면 비인간적 요소를 살펴봐야 한다고 설파한다. 인간끼리는 별 차이가 없어도, 비인간과 어떤 동맹을 맺고 엮어지는가에 따라 커다란 차이를 생성하기 때문이다.

3. 인간과 기술의 네트워크로 만들어진 초상화

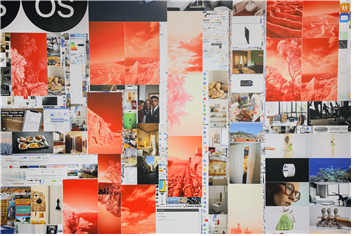

현대 미술품 하나를 예로 보여주면서 지금까지 펼쳐놓은 글을 마무리하려고 한다. 미국의 미술가 에반 로스(Evan Roth)가 전시장 한 코너 가득 프린트를 붙여 설치한 작업인데, 제목이 <자화상: 2019년 3월 27일>이다. 얼굴을 거울에 비추듯 보여주는 전통적인 초상화와는 거리가 먼 이 자화상은 사용자의 데이터 추출을 가시화한 것이다. 누군가 관심을 가지고 자주 검색해 보는 주제는 인터넷에 흔적이 남기 때문에, 검색기록만 살펴봐도 그가 어떤 사람인지 짐작할 수 있게 된다. 마치 머릿속을 들킨 것 같은 이 작품은 작가가 본인의 컴퓨터에서 한 달간 검색한 이미지들을 바탕으로 구성한 것으로, 작가의 민낯 자화상이다.

인간은 비인간과 떼어서 논의하기 어렵다. 시골의 자연을 이야기하려면 도시의 인공적인 환경을 먼저 봐야 하고, 한 사람을 알고 싶으면 그 사람 주위에 어떤 요소들이 있는지 파악해야 한다. 나를 보여주려고 해도 나 아닌 것으로부터 안쪽으로 접근해야 하는데, 그 이유는 나를 말해 줄 중요한 단서는 대부분 밖에 드러나 있고, 나를 그 자체로 파고들고자 한다면, 답이 없기 때문이다.

에반 로스는 작품으로 말한다: ‘나는 존재한다. 내가 아닌 곳에서.’

[참고문헌]

브뤼노 라투르, 홍철기 역(2009), 『우리는 결코 근대인이었던 적이 없다』, 갈무리.

브뤼노 라투르, 홍성욱 역(2018), 『인간, 사물, 동맹: 행위자네트워크 이론과 테크노사이언스』, 이음.

이전 글

이전 글  다음 글

다음 글  네트워크 커뮤니케이션과 가짜뉴스 효과

네트워크 커뮤니케이션과 가짜뉴스 효과  Next 오리지널 콘텐츠, 실시간 스포츠

Next 오리지널 콘텐츠, 실시간 스포츠  온라인 혐오표현 규제는 왜 어려운가?

온라인 혐오표현 규제는 왜 어려운가?  혐오표현의 자율규제와 대체표현

혐오표현의 자율규제와 대체표현  인터넷 부동산 중개대상물 모니터링법의 문제점

인터넷 부동산 중개대상물 모니터링법의 문제점  인터넷동영상서비스에 대한 규제 이슈

인터넷동영상서비스에 대한 규제 이슈  난 네가 초등학교 때 한 일을 알고 있다: 어린이와 청소년의 SNS 리터러시

난 네가 초등학교 때 한 일을 알고 있다: 어린이와 청소년의 SNS 리터러시  KISO저널 제55호 통합본 다운로드

KISO저널 제55호 통합본 다운로드